水稲育苗管理のポイント

水稲育苗管理のポイント

東松山農林振興センター

収量が多く品質の良い米づくりには、健全な苗が必要です。田植え時に苗が老化しないよう、田植え時期から播種時期を決め、日々の温度条件に対応した栽培管理を行い、田植えに備えましょう。

特に令和4年の育苗期の気温(熊谷アメダス)を振り返ると、4月でも最高気温が30℃近くまで上がる日もあれば最低気温が5℃近くまで下がる日もあり、寒暖の差が大きく、温度管理に注意してください。

1 床土の準備

肥料や土壌酸度が調整済みの購入培土の利用が簡便です。

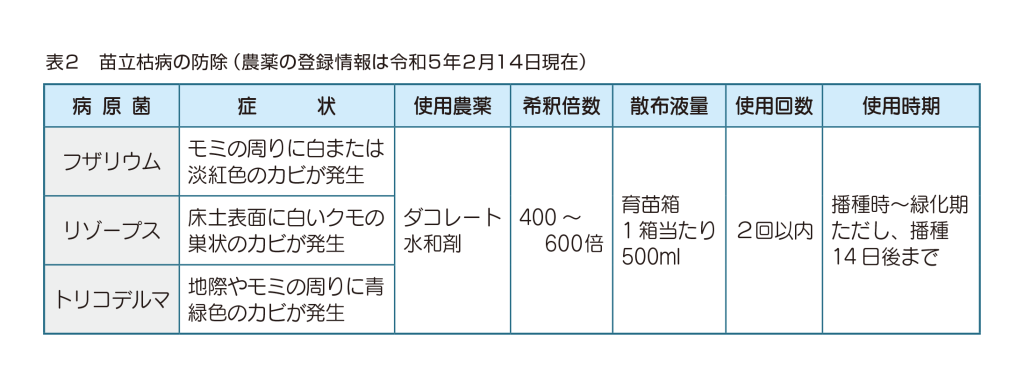

また、薬剤を使用し苗立枯病の防除を行いましょう。

2 育苗箱・資材の消毒

一度使用したことのある育苗箱、シートやビニール等は、イチバンやケミクロンGを使用して消毒しましょう。

3 種子の準備

(1)種子更新

品種の特性を保ち、品質や収量の低下を防ぐため、種子更新を行いましょう。

(2)種子の消毒

ア 温湯消毒を行う場合

60℃で10分間処理します。処理後は流水などで直ちに冷却してください。

イ 薬剤消毒を行う場合

殺虫剤(スミチオン乳剤など)と殺菌剤(テクリードCフロアブルなど)を併せて使用してください。農薬は、使用上の注意をよく確認して使いましょう。消毒ムラが起こらないよう薬液をかき混ぜ、種子袋内の種もみを完全に浸漬しましょう。

(3)浸種

籾に十分吸水させ、揃って一斉に発芽させるために水に浸します。

水温15℃で7日、18℃で4~5日が目安です。極端な低温、高温による浸種は不揃いになりやすいので注意しましょう。

浸種中は、水が腐ったり酸素不足にならないよう1日1回を目安に種籾の入った袋を揺さぶります。水は2、3日に1回取り替えましょう。

ただし、薬剤を使用して種子消毒を行った場合は、薬の効果を保つため、最初の2、3日間は水を取り替えないでください。

天候の変化や浸種場所で、温度管理を誤ると芽の動きが早まるので注意しましょう。

(4)催芽

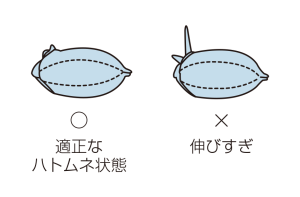

浸種後、30℃で1~2日ほど発芽させ、ハトムネ状態にします(下の図)。

芽を伸ばしすぎると播種時に折れる恐れがあるため、途中で種もみの状態をよく確認してください。

4 播種作業

播種前には、育苗箱の中の培土は十分湿っている状態にします。一箱当たり乾籾で100~120gを目安に、薄く均一に播種しましょう。播種後、種籾が十分隠れる程度に均一に覆土します。播種してから出芽までの間は上からの潅水は行いません。

5 播種後の温度・水管理

播種後は温度と水の管理が非常に大切です。

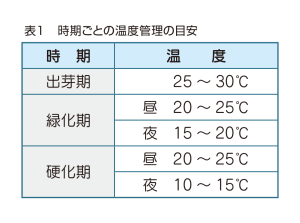

播種後は表1を参考に、時期に合わせた適切な温度管理をしましょう。温度計を苗の近くに設置するなどして、適宜温度を確認してください。

過度なかん水は控え、かん水をする時はなるべく朝一番に行いましょう。

また、苗立枯病が発生した場合は、表2を参考に防除してください。

(1)出芽期(播種後2~3日)

覆土から1cm程度白い芽が出てくるまで、昼夜30℃の暗黒状態にします。

ア 積み重ねる場合

育苗箱を積み重ねる枚数は、10~20枚程度が適切です。積み重ねた育苗箱は保温マットやむしろ、ビニール等を使って保温しましょう。

イ 苗代に出す場合

播種後すぐ苗代に出して出芽させる場合は、資材で被覆し温度を確保しましょう。

(2)緑化期(播種後4~10日)

出芽後の苗に光を当てて光合成を始めさせる期間です。急に強い光に当てたり、極端な温度変化にあわせると、葉が白くなる(白化現象)ことがあるので最初の2~3日間は被覆資材を用い弱光条件で管理しましょう。

昼間は寒冷紗で被覆し、高温になる場合は換気等で調整しましょう。また、夜間は資材で保温し15℃以下にならないようにしましょう。

かん水は、出芽後に持ち上がった覆土を落ち着かせるために一度丁寧に行います。その後は、過湿にならないよう土の表面が乾いてから行うようにします。

(3)硬化期(播種後10日~田植え)

苗を徐々に外の環境に慣らすため、日中は外気や日光に十分当てるようにしましょう。

10℃以下になるような寒い日は、資材で被覆し保温しましょう。

かん水は、ある程度乾いていることを確認してから朝方にたっぷり行いましょう。常に過湿状態で管理すると根の発育が悪くなります。また、極端な過乾過湿を繰り返すと、しおれ等苗質低下の原因となります。

播種一か月後くらいには田植えを行えるよう、計画的に作業を進めましょう。

※農薬を使用する際はラベルをよく読み、記載されている使用基準を順守しましょう。

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。