収量・品質を確保した米づくりを目指して

収量・品質を確保した米づくりを目指して

東松山農林振興センター

~田植えに向けた対策のポイント~

令和6年の7月、8月は、観測史上3位の高温であり、9月は観測史上2位の高温となりました。また、イネカメムシや斑点米カメムシの被害により下位等級に格付けされる米が多く、水稲栽培にとって厳しい年でした。

このような天候や病害虫の発生は今後も起こることが予想されます。そこで、高温・病害虫対策の基本技術を徹底し、収量・品質を確保しましょう。

1 令和7年産の米づくりに向けて

(1)高温対策のポイント

①高温登熟性が高い品種(「彩のきずな」など)の利用

②同一品種でも、播種・田植え時期を1週間以上ずらし、高温登熟からのリスク分散

③適期刈り取りの実施

④土づくりの実施(根張りが良くなり、登熟時の日照不足などの際にも効果的)

⑤健全な苗づくり(移植後の根張りが良くなり、気象の影響を受けにくくなる)

(2)カメムシ防除のポイント

①カメムシの好むイネ科雑草が畦畔や本田に発生しないよう雑草防除の徹底(出穂前後の畦畔除草はしない)

②6月下旬ころに水田に飛来する越冬カメムシの徹底防除(越冬カメムシの子孫を増やさせない)

③稲の生育ステージに合わせた薬剤防除(出穂期~穂揃い期、穂揃い期の7~10日後、の2回の薬剤防除を徹底する)

④広域防除や地域での同時期防除の実施(イネカメムシの薬剤からの逃亡を防ぐ)

2 土づくりのポイント

ポイントは、田植え後に根を十分に張ることができる土づくりです。

(1)耕うん

深さ15cmを目標に丁寧に耕うんし、根圏を広げましょう。根量が多い稲は、高温・乾燥などのストレスに強くなります。

(2)堆肥の施用

土壌を団粒化し、根張りが良くなることが期待できます。また、地力がアップし、生育後半の肥料切れを起こしにくくなります。

(3)ケイ酸質資材の施用

稲の葉や茎が硬くなり、倒伏しにくくなるとともに、根の活性も向上するため、高温障害の軽減が期待できます。

3 育苗のポイント

ポイントは、種子の休眠打破による発芽の安定化と、徒長せず根張りが良く健全な苗を作ることです。

苗の良し悪しは定植後の初期生育や収量に影響します。

(1)種子の休眠対策

令和6年の登熟期間が高温であったため、種子の休眠が深くなり、発芽に時間がかかることがあります。以下の点に注意しましょう。

・種子を受けとった後は、冷蔵庫など低温に当たる場所で保管しない。

・十分に浸種する(水温15℃で7日、18℃で4~5日が目安なので、種子の状態をよく観察する。特に4月下旬以降気温が高い日の浸種では芽が早く出るので注意。)

・催芽(芽だし)を行う(催芽機や育苗器等を使用し、一晩程度加温(30℃)。)

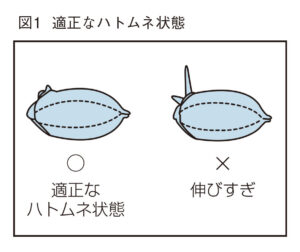

・播種は、芽がハト胸程度(図1)に揃ったことを確認してから行う。

(2)播種後の温度・水管理に注意

播種後は温度と水の管理が非常に大切です。

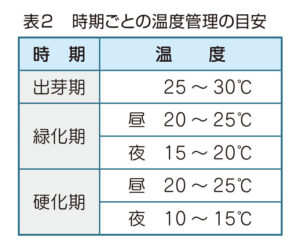

播種後は表2を参考に、時期に合わせた適切な温度管理をしましょう。温度計を苗の近くに設置するなどして、適宜温度を確認してください。

過度なかん水は控え、かん水をする時はなるべく朝一番に行いましょう。

①出芽期(播種後2~3日)

覆土から1cm程度白い芽が出てくるまで、昼夜30℃の暗黒状態にします。

ア 積み重ねる場合

育苗箱を積み重ねる枚数は、10~20枚程度が適切です。積み重ねた育苗箱は保温マットやむしろ、ビニール等を使って保温しましょう。

イ 苗代に出す場合

播種後すぐ苗代に出して出芽させる場合は、資材で被覆し温度を確保しましょう。

②緑化期(播種後4~10日)

出芽後の苗に光を当てて光合成を始めさせる期間です。急に強い光に当てたり、極端な温度変化にあわせると、葉が白くなる(白化現象)ことがあるので最初の2~3日間は被覆資材を用い弱光条件で管理しましょう。

昼間は寒冷紗で被覆し、高温になる場合は換気等で調整しましょう。また、夜間は資材で保温し、15℃以下にならないようにしましょう。

かん水は、出芽後に持ち上がった覆土を落ち着かせるために一度丁寧に行います。その後は、過湿にならないよう土の表面が乾いてから行うようにします。

③硬化期(播種後10日~田植え)

苗を徐々に外の環境に慣らすため、日中は外気や日光に十分当てるようにしましょう。

10℃以下になるような寒い日は、資材で被覆し保温しましょう。

かん水は、ある程度乾いていることを確認してから朝方にたっぷり行いましょう。常に過湿状態で管理すると根の発育が悪くなります。また、極端な過乾過湿を繰り返すと、しおれ等苗質低下の原因となります。

播種1か月後くらいには田植えを行えるよう、計画的に作業を進めましょう。

※種子消毒、箱施薬で薬剤を使うときは、ラベルや袋に表示された使用基準を必ず守って使用しましょう。

農作業を安全に!

1 農作業安全について

3月は農作業が本格的に忙しくなる時期で、歩行型トラクタの事故が増加する傾向があります。死亡事故は後退時に発生することが多く、ハウスや樹木の間に挟まれる、ロータリに巻き込まれるなど、痛ましい事故も発生しています。

農作業事故の原因や、初夏にむけて増加する熱中症への注意点を再確認し、対策について考えてみましょう。

2 農作業事故の現状

国内の農作業における死亡事故は過去10年の平均で年間300件近く発生しています。令和4年の農作業死亡事故者数は238人でした。その中で、トラクタや耕うん機等の農業機械に関係するものが63.9%を占め、農業機械・施設以外の作業に係る事故は34.0%、農業用施設作業に係る事故は2.1%となっています(農林水産省 「令和4年に発生した農作業死亡事故の概要」による)。

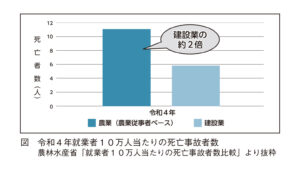

また、農業就業者10万人あたりの死亡事故件数も増加傾向にあります。令和4年の結果を建設業と比較すると、農作業中の死亡事故は建設業の約2倍にも及びます(図)。

3 危険の再確認

農作業時、忙しさや疲れによる不注意が思わぬ事故を招くことがあります。ここでは、多くの方が使用する機械ごとに、安全対策の再確認を行います。

①乗用型トラクタ

~安全装備を再確認~

トラクタに乗るときは、ヘルメット、シートベルトを装着しましょう。また、安全フレーム(もしくは安全キャブ)が装着されたものを使用しましょう。フレームは安全機能を発揮できるよう、折りたたまず、しっかり立てて使用しましょう。

②コンバイン

~意思疎通を再確認~

コンバインは死角の多い農機です。動かす際は、補助作業者のいる位置を確認し、声をかける等、相互の意思疎通をしてから動かしましょう。

~危険箇所を再確認~

現場で転落・横転の可能性のある危険箇所を確認し、目印をつける、草を刈って見やすくするなどの対策を実施しましょう。また、狭い道は迂回するか、幅員を確保してください。

③農用運搬車

~使い方を再確認~

農用運搬機は重症事故の多い農機です。特に「ひかれ・はさまれ」と「転落・転倒」による事故は発生頻度、重傷度ともに高くなっています。運搬車を運転する場合は、進行方向に障害物がないか、速度は出すぎていないかを確認しましょう。

また、積み荷を荷台の一部に片寄らせない、積載量を超えないことを心がけましょう。運搬機から離れる場合は、誤作動で動き出さないよう、エンジンを切り、駐車ブレーキをかけましょう。

4 機械以外の事故

昨今、農作業中の事故は農業機械による死亡事故だけではなく、熱中症による事故も多数発生しているほか、稲ワラ焼却中の火傷による事故の割合も高いです。

作業時は熱中症対策をしっかりと行い、複数人で作業し、お互いに健康状況の確認をし合いましょう。稲ワラ焼却の際は、事前に消防署へ連絡するなど、必要な手続きをしたうえで、風向き・強さの確認や、延焼に注意しながら絶えず複数人で作業しましょう。延焼を防ぐ緩衝帯の確保をしましょう。

5 事故を未然防止

農作業事故は、どこか他人事で、自分は大丈夫だと考えてしまうところがあるかもしれません。しかし、実際には身近なところで重大な農作業事故が起こっており、心身の不調による離農の原因となることもあります。農業経営への影響を防ぐため、日頃から安全意識を持って農作業に努めましょう。

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。